小説ターザンは、イギリス貴族の赤ん坊が類人猿に育てられたという設定。

父の残した絵本などから文字を学び、やがて人間社会への復帰を果たします。

野生と人間社会、どちらでも逞しく生きてみせたターザンですが、現実で動物に育てられた子どもたちは、どうだったのでしょうか。

トルクメニスタンのオオカミ少年(ジュマイフ・ジュマ・ジュマイビッチ)

中央アジアの南西にあるトルクメニスタン共和国。

中央アジアの南西にあるトルクメニスタン共和国。

まだ旧ソ連の領内であった1957年の4月に、一人のオオカミ少年が、地質学者のグループに発見されました。

地下水脈の調査のため、タシャウズと呼ばれる街から70kmほど離れた森を移動したさいに、洞穴を見つけたことがきっかけでした。

洞穴の場所は、オオカミの生息域と重なる森の中。

巣穴となっている可能性が高いものです。

グループを率いていたチタレンスキー教授は、地元民から注意を促されていたこともあって、慎重に洞穴の調査を開始します。

周囲の様子を見るため、離れた位置から観察していると、オオカミの出入りを確認。

一匹また一匹と、外に出てくる様子を眺めているうちに、群れの中の異質な存在に気がつきます。

幼稚園児ほどの人間の男の子が、オオカミの中に混ざっていたのです。

四つん這いになって、地面を駆け回る様子は、動物そのもの。

時として、野生の動物が人間を育てるケースがあることを、調査グループは目の当たりにしたのです。

しかし、馴染んでいることが分かっても、人間の子どもをオオカミの中に放置するわけにはいきません。

調査グループは、救出を試みましたが、群れに威嚇され断念。

一度引き返し、軍に助けを求めることになりました。

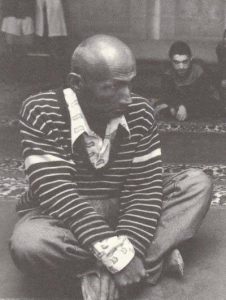

ジュマイフ・ジュマ・ジュマイビッチ

要請を受けた軍は、2日後に救出作戦を開始。

要請を受けた軍は、2日後に救出作戦を開始。

地上だけでなく、ヘリコプターまで動員した大掛かりなものでした。

その結果、オオカミの群れは、人間の子どもを残して徹底的に駆除されてしまいます。

現在のような、野生動物の保護という概念はなかったのでしょう。

オオカミの家族を皆殺しにされた子どもは、警戒心もあらわに、兵と向かい合います。

言葉は通じず、四つん這いで歯をむきだしながら唸り声をあげるだけでした。

人間らしい扱いができなかったためか、捕獲後の子どもは、檻に入れられて文明社会へと連れ戻されました。

救出された子どもが収容されたのは、クラスノボドスク市にある精神病院。

言葉も交わせず、名前も身元もはっきりしない少年の行き先は、病院しかなかったのでしょう。

ここで、ジュマイフ・ジュマ・ジュマイビッチの名が与えられ、人間社会に復帰するためにリハビリ生活が始まります。

オオカミとの共同生活を、少年が何年続けていたのかは定かではありませんが、収容された当時は動物そのものの姿と行動をとっていたと言われています。

手のひらと膝には硬いタコができており、服を着ることを嫌がり、手を使っての食事ができないという状態。

二足歩行ができず、月に向かって遠吠えをし、世話人にも心を開かない毎日でした。

病院としての方針は、人間らしい生活を強要するよりも、ジュマ少年の行動を観察する点にありました。

悪く言えばずさんな管理体制でしたが、人間の中に連れ戻されたばかりの難しい時期に、余計なストレスや苦痛を与えなかったという点ではプラスでした。

他の子どもからは隔離され、個室で生活をおくることになったジュマ。

だんだんと、周りの世話人にも慣れ、落ち着きをみせるようになりました。

3年ほど、この病院で過ごしたのち、グルジカヤの街の施設へと移ります。

新しい施設での生活も、基本的には強制のない日々でした。

落ち着きをみせたと言っても、行動自体はオオカミのまま。

土に穴を掘って眠り、月に向かって吠えても咎められることはありませんでした。

しかし、人間としての生活の仕方も、少しずつ取り入れられるようにもなりました。

服の着方、手を使っての食事方法、言葉や数の教育なども行われました。

7年にわたる教育の結果、推定年齢で15~16歳となったジュマは、挨拶ていどの言葉や、10までの数字を理解するようになっていました。

通常では、3~4歳の子どもができることを学ぶために、10年もの月日が必要だったのです。

人間の知能形成には、3~4歳までの生活がカギであることが、よく分かる事例です。

脳が発達する時期に、オオカミと共に生活したことで、動物としての脳が形成されてしまったのでしょう。

高校生ていどまで成長したにも関わらず、ナイフとフォークの扱いもおぼつかなかったことが、一般人レベルまでの能力を取り戻すことの難しさを物語っています。

知能の発達に遅れがみられるだけで、精神に異常があるわけではなかったのですが、この後ジュマは、アシュハバード市の精神病院に移動することとなります。

アシュハバードでの生活

アシュハバードでの生活は、せっかく取り戻しかけていた、ジュマの人間としての生活能力を阻む結果となりました。

アシュハバードでの生活は、せっかく取り戻しかけていた、ジュマの人間としての生活能力を阻む結果となりました。

移動した病院の院長が、ジュマに対して否定的な態度を貫いたのです。

言葉や数字の教育も中止され、周囲の冷たい感情を敏感に察したのか、ジュマの行動は、オオカミのそれへと戻っていきました。

部屋で眠らず庭に穴を掘って休む、歯をむきだしにして唸りながら威嚇するなど、病院に対しての不信感を募らせていたのかもしれません。

唯一、ジュマにとって救いだったのは、近隣住民が好意的だったことです。

敬虔なロシア正教の信者が多い地域で、「命あるものは全て平等であり、決して人間のエゴイズムで判断してはならない」という教えを守る人々でした。

オオカミ育てられた少年を面白半分に見物するものはなく、食べ物などを差し入れ、人としての触れ合いを心がけていました。

近隣住民の支えの中、少年期から青年期までの10年近くをアシュハバードでおくりました。

しかし、住民との触れ合いを快く思っていなかった院長により、イランとの国境近くあるカリニンスキー村の小さな病院へと移されました。

辺境の小さな病院であったためか、悪意のある偏見のもと、ジュマは人生のなかで最もひどい扱いを受けることとなります。

オオカミの子と罵られ、いじめを受ける毎日。

助けの手を差し伸べる人間は、周囲にはいませんでした。

怯える野生動物のように、再び心を閉ざしてしまいます。

人間としての生活を忘れ去り、オオカミへと逆戻りしたジュマの転機は、アシュハバードの院長が交代したことで訪れました。

新しい院長は、カリニンスキー村からジュマを呼び戻し、好意的に熱心に接することのできる人物でした。

忘れてしまった言葉や数字の教育も再開され、近隣住民にも再びあたたかく迎え入れられました。

安定した精神状態で、人間としての生活を再出発するようになったジュマは、40年という時間を使って最低限の人間らしい生活ができるようになりました。

しかし、オオカミとしての習性は、あるていどの言葉が操れるようになったあとでも残ったままだったと言われています。

「人間は人間の環境に育つから人間になるのであって、脳が人間でもオオカミに育てられればオオカミになる」

こう解説したのは、心理学者の富田たかし氏です。

肉食であるオオカミに、幼児のジュマが食べられなかった理由についても、「哺乳類は敵を見分ける能力と共に、相手が幼い生物であった場合、それを育てるという母性本能のような習性を持っている」と説明しています。

空腹の状態でジュマを見つけたのであれば、食べられていた可能性もありますが、得てしてイヌ科の動物は、他の動物を保護する傾向にあるようです。

そういわれると、猫や猿を育てる犬の話が、しばしばニュースで取り上げられることが思い出されます。

インドのオオカミ姉妹(カマラとアマラ)

インドのカルカッタ地方で発見された、オオカミ少女の姉妹。

インドのカルカッタ地方で発見された、オオカミ少女の姉妹。

カマラとアマラという名前で、大きく取り上げられました。

オオカミに育てられた人間の話は、この姉妹の発見から、世界的に知られるようになりました。

発見者は、ミドナプールでキリスト教の伝道師として活動していた、ジョセフ・シング牧師。

伝導中に立ち寄った村で、住民から「ジャングルに動物とも人とも分からない生き物が住んでいる」という噂を聞いたことがきっかけでした。

シング牧師が、ジャングルの中を調査したところ、オオカミの巣穴らしき付近で2人の人間の少女を発見。

オオカミを追い払い、自分の経営する孤児院で保護することにしました。

少女たちの推定年齢は、8歳と1歳半。

どちらも、生後半年くらいのときにオオカミに連れ去られたのだろうと考えられています。

保護された後、姉はカマラ、妹はアマラと名付けられます。

保護者となったシング牧師は、後にオオカミ少女の養育についての著書を発表。

それによると、保護された当初の少女たちの様子は、オオカミそのものだったと記述されています。

鳥の内蔵を生のまま食し、四つ足で走り、夜行性。

長年のオオカミとしての生活のためか、嗅覚と聴覚の発達、足の指の開き、手の長さなど、通常とは異なる成長を見せていたようです。

吠える以外の声を発さず、寒い日でも裸で地面の上でも眠る少女たち。

シング牧師は、人間としての生活を取り戻せるよう育てることを決心します。

二足歩行での訓練、単語を覚えるための訓練を行いますが、なかなか進歩が見られませんでした。

それでも、姉よりも、幼いアマラのほうが言葉の覚えが早かったのは、オオカミとして育った時間が短かったためでしょうか。

アマラは孤児院に来て2ヶ月後に、姉のカマラは2年後に言葉を発したと言われています。

カマラとアマラの短い命

しかし、2人の少女がシング牧師に養育された期間は短いものでした。

しかし、2人の少女がシング牧師に養育された期間は短いものでした。

妹のアマラは、引き取られて1年後に腎臓炎で死亡。

このころになると、姉のカマラも人間らしい感情を表せるようになったのか、妹を思い、涙を流す様子がみられました。

そして、妹の死から8年後に、カマラも17歳の若さで病死してしまいます。

二足歩行でしっかりと歩けるようになるまで、必要とした年月は5年。

急ぐと四つ足になる習性は、最後までなくなりませんでした。

言葉にいたっては、40ほどの単語を覚えるだけに。

「イエス」で頷き、「ノー」で首を左右に振るていどの意志の疎通ができただけでした。

この2人の姉妹の存在は、オオカミに育てられた人間という問題以上に、幼児期の環境が人の発達に及ぼす影響を、世界中の人々に投げかけたのではないでしょうか。

サハラ砂漠のダチョウ少年(ハダラ)

狼・猿・ヤギ・羊といった哺乳類に育てられた子どもの話は、数多くありますが、鳥類に育てられた話は希少です。

狼・猿・ヤギ・羊といった哺乳類に育てられた子どもの話は、数多くありますが、鳥類に育てられた話は希少です。

サハラ砂漠には、物心がついたぐらいの年頃から、ダチョウと共に育った「オーストリッチ・ボーイ」の話が残っています。

ダチョウに育てられ始めた時期が、赤ん坊のころではなかったため、後に少年自身の言葉によって語られたものです。

ネムダイという部族出身の少年は、ある日、両親のもとから逸れて砂漠で迷子になってしまいます。

帰り道も分からないまま、飲まず食わずで3日ほどさまよい、ダチョウの住処にたどり着きます。

卵の近くでじっとしていると、親ダチョウが戻ってきましたが、襲われることも追い払われることもありませんでした。

少年は、やがて孵化したヒナとともに、親ダチョウのもとで逞しく生き延びることになります。

早朝に、親ダチョウに起こされて、餌や水のある場所へ移動。

食べられる木の実や草を見繕い、日が暮れると住処に戻る生活が、10年ほど続きます。

ダチョウたちは、いつの間にか紛れ込んでいた少年を邪険にすることもなく、迎え入れてくれたといいます。

ときに疲れて群れから離れると、ダチョウたちは立ち止まって少年を待っていてくれたほどでした。

その後、ダチョウの群れと生活する少年の噂が本当の両親のもとにまで届き、無事に人間社会に戻れることになりました。

この少年の話は、バスク人のジャン・クロード・アルメンが「砂漠の野生児」という著書に記しています。

また、スイス人のモニカ・ザックの著書にも、サハラ砂漠でダチョウに育てられた少年の話が収録されています。

こちらは、ダチョウに育てられた少年を父にもつ男性から聞いた話をベースに、書かれたものだと言われています。

ダチョウと生き延びた少年は、人間社会に戻った後、無事に家族を築いていたようです。

シエラレオネのチンパンジー少女

西アフリカの西部に位置するシエラレオネ共和国。

西アフリカの西部に位置するシエラレオネ共和国。

かつて輸出を行っていたほど、チンパンジーの生息数が多い地域でもありました。

現在は、保護区が設けられています。

1980年代に、イタリア人宣教師のクアルティーリョ・ガブリエリ神父に発見された少女は、チンパンジーの群れと一緒に生活していたと言われています。

推定7~8歳ほどの黒人の少女は、発見当時、驚くほど群れになじんでいました。

長い期間、チンパンジーに育てられていたのか、口から飛び出す声でさえ、猿のものでした。

当然、人の言葉を理解することはできませんでした。

神父は、ジャングルで少女を保護した後、キリスト教会の付属病院へと預けました。

治療を受け、人間らしい暮らしを送ってほしいと願ったのでしょうか。

しかし、神父の願いとはうらはらに、彼女が人間らしくなることはありませんでした。

立って歩くことを拒否し、四つん這いで移動。

手を使わず、食器に直接口をつけての食事。

時おり、かん高い声をあげて、誰かを探す素振りを見せていました。

ベッドで眠る習慣もなく、床で寂しげに睡眠をとる少女。

彼女には、どうやら育ての親であるチンパンジーがいたようなのです。

腕や脚に、人間の日常生活では発達しない筋肉を身に付けていたことから、幼いころから親の後をついて、樹上での生活に慣れていたのかもしれません。

ジャングルからも、母親代わりのチンパンジーがいる群れからも離してしまったことは、果たして少女のためになったのでしょうか。

彼女を保護した神父でさえ、「彼女の様子を見るたびに、複雑な思いがする」という言葉を残しています。

人間になりきれなかった少女の、本当の幸せはどこにあったのでしょうか。

インド北部の謎の少年(ラムー)

これまで紹介した子どもたちは、森や砂漠といった大自然の中で、動物の群れと行動を共にしていました。

これまで紹介した子どもたちは、森や砂漠といった大自然の中で、動物の群れと行動を共にしていました。

しかし、インド北部でのケースは、走行中の汽車の中で、単独で発見されてものです。

なぜか、汽車に乗り込んでいた四つん這いの少年。

ボサボサの長い髪を振り乱し、服も身につけず、歯を剥き出しにして唸りながら乗客を威嚇していました。

少年の異様な様子から、すぐに駅員が呼ばれ、保護されました。

10歳くらいの年齢であること以外、まったくの正体不明の少年は、ラックナウの街で病院に収容されます。

名前や出身を聞こうにも、言葉を発さず、理解する素振りも見られなかったと言われています。

病院内での様子は、動物を思わせるもので、常に人間に対して警戒心を見せていました。

四つ足で機敏に動き、手を使って物を食べることを知らない少年。

生肉以外を受け付けず、人が見ている場所では、絶対に口をつけようとしませんでした。

野生動物のもとで育った、他の子どもたちと共通する特徴です。

少年は、病院で「ラムー」と名付けられましたが、彼の対応に関しては真っ二つに意見が分かれていました。

まず、病院の責任者であったD.N.シャルマ博士は、生後間もないときからオオカミに育てられていたのだと主張。

対して、病院が付属する大学で心理学教授の肩書持つカリ・プラサド博士は、精神的な疾患によるものだと主張しました。

ラムー少年とオオカミの生活を目撃した者がいなかったことが根拠でした。

しかし、よりセンセーショナルな話題である「オオカミ少年説」は、メディアを始め多くの人に支持されることに。

病院関係者も、大多数が賛同しました。

少年の生態がオオカミのものと酷似していることに加え、人間社会のルールを理解していなかったことが決め手だったのでしょうか。

精神的な疾患があったとしても、人間の中で生活をしていれば、それなりに共通する習慣を身につけているものなのかもしれません。

人間社会に戻った子どもは短命が多い

野生での生活に適応し、生き延びてきた子どもたち。

発見されると速やかに保護され、人間社会に戻るためのトレーニングが課せられます。

しかし、トルクメニスタンのジュマ少年のような一部の例外を除いて、人間社会の中に移された子どもは長生きできない傾向にあるようです。

動物園で飼育された動物が、厳しい野生で生き抜けないことは分かりますが、その逆となるのです。

人間社会の方が、獲物として外的に狙われることもなく、食料も確保しやすいため、安全であることは間違いありません。

なぜ大自然から離れた子どもたちは短命となってしまうのか、それは環境の変化によるストレスが原因だと考えられています。

幼いころから時間をかけて身につけた行動様式が、すべて翻る。そんな状態に追いやられるためだそうです。

動物としての常識は、人間としての非常識、すべてを忘れて覚え直さない限り人間社会に溶け込むことはできません。

人間としての生活がストレスとなるほど、幼少期に身につけたものは消えにくいのでしょう。

短い生涯を終えた子どもたちの人生が物語っています。

育ての親は動物!オオカミやダチョウ、猿に育てられた少年少女 まとめ

動物に育てられた子どもの話は、世界各地に点在します。

多くの事例からはっきりしていることは、動物と暮らし始めた年齢が低ければ低いほど、人間社会への復帰が難しいということです。

小説「ターザン」の主人公は、文字を覚え、言葉を操り、人間社会への完全な復帰を遂げましたが、現実はかなり厳しいようです。